さて、これから美術を習ってみたいとおっしゃる方はどこの教室へ行こうか悩みますね。

子供のためのお絵かき教室と受験専門教室ではイメージもだいぶん違ってきます。

そこで今日はオンジール美術教室の特徴を少し語ろうと思います。

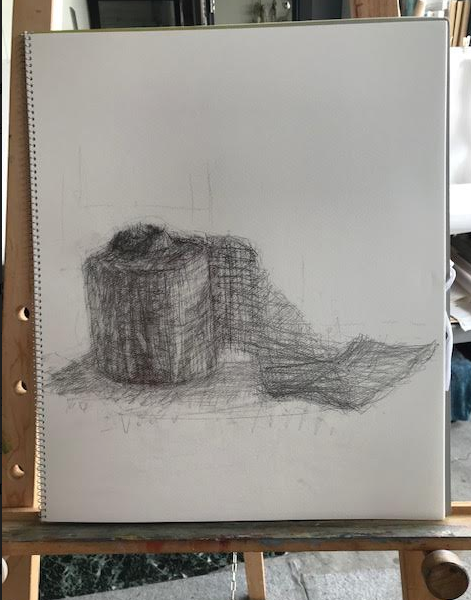

まずここの教室の特徴①は「基礎を大切にする」です。

「絵は自由なんだよ!好きなように描いたらいいんだ!」

はい、その通りです。そのことに対しては全く同意です。

ただし、素材を知らないと遠回りします。

私としては自分が10年間遠回りしたという実績があるため、基礎はまず最初に教えます。

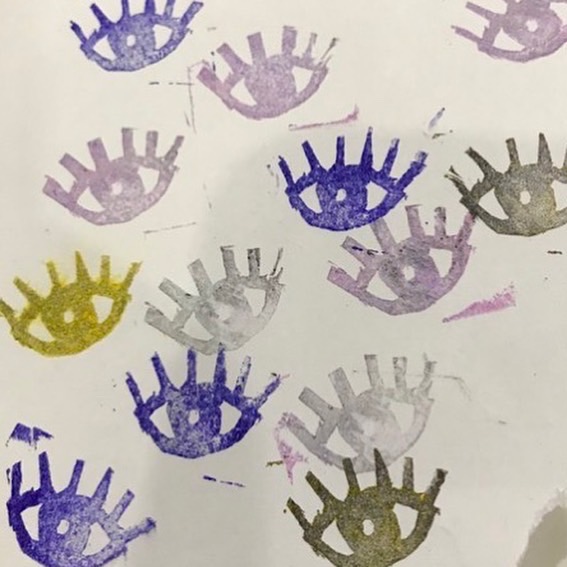

つまりは、クレヨンの上に水彩を描くと弾く、色鉛筆の上にソフトパステル乗らない、そういう基礎です。

気がつけば当たり前の、しかし誰も教えてくれなかった基礎。私はとっても大事だと思っています。

素材の特徴を知らずして自由な表現などできないのです。

水彩の特徴、油絵を混ぜる時に気をつけなければいけないこと、筆の使い方、鉛筆とはどんな素材?

などなど、まず素材を使いこなせるようにしていくことを大切にしています。

また、その上で、明るさ暗さ(明度)、色の鮮やかさ(彩度)のこと、

また、色味、人物を描く時知っておくと得なこと、写真から描く時の注意点などなど

作品づくりの基礎を大切にしていますので、初心者の方にもとても良いと思います。

特徴②「個性を潰したくないと思っている先生が教えている」です。

とにかく人に物を教えるというたいそれたことをする場合でも、自分の美術哲学を押し付けがちです。

時々見るでしょう?先生そっくりな絵が並ぶ展覧会、、(それだけは避けたい)

でも、少なからず私の信じたことを教えるので、多少は断定的な会話がありますし基本は一般論で進めていくと思います。

が、もし違和感を持つ方がいたら、そっち優先です。その辺は臨機応変に対応したいと思っています。

なので、これは違うのでは?こんなこと邪道かもしれないと思っている方はうちのアトリエは合っていると思います。

特徴③「適当」

そうです。このアトリエには絵を習いに来なくったっていい、、(何を言い出すんだ、、、)

つまり、絵を見に来たり、アーティストの本を見に来るだけでもいい。絵を描かなくてもいい、です。

アトリエに来たけど今日は描きたくない、と言う日があるんですよ。

なので絵の歴史について知りたい会員とはそのまま歴史について講釈し話しただけの日もあるし

なぜヌードを描くのかを語っていたら絵を描いていた人まで参加して盛り上がったりもありました。

石コレクションを見てそれで遊んだり、貝殻を並べてみたり、美術本を読んでみたり。

アトリエは美術に触れる場所です。日常から離れ、美術を感じてくれたらそれだけでいいのではないかと思っています。

そんなわけで私のアトリエは「生徒」と呼ぶことをやめ「会員」にしました。

皆がそれぞれの適当さでアトリエを使う。そんな感じです。

なので絵を描きたいわけではないけどもアトリエが必要で、、、と思っている方にもここはオススメです。

番外編 「専門家さんもどうぞ」

専門家になると、頭がガチガチになったり、マンネリになったりしませんか?

色やマチエールの研究、初心に帰って彩度明度のやり直しをやってみたり、

意外と知らなかったこと、曖昧にしていたことを学び直し、自分を見つめ直したり、新たな自分を知ったり。

一人では思いつかなかったアイデアも自信のなかったそのことも、何かのきっかけで変化すると思います。

別の会員たちの創作や話も刺激になること請け合いです。専門家なら特に。

と言うわけで、また次回!

1

1